来源:中央纪委国家监委网站

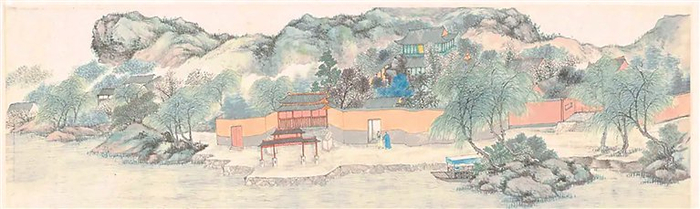

清代樊熙《文澜补书图》。刘同华 摄

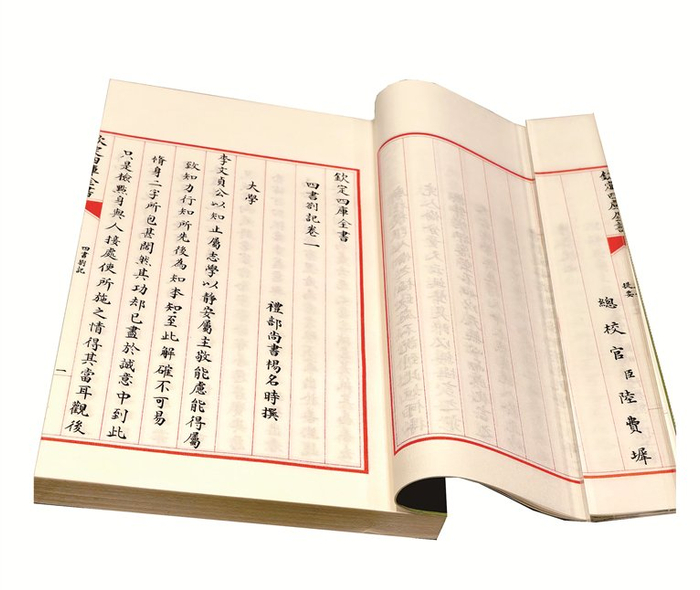

《四库全书》收录的《四书札记》。刘同华 摄

读者在国家典籍博物馆参观展览。刘同华 摄

11月15日,“千秋文脉万古流——文澜阁《四库全书》整理出版工程特展”在国家典籍博物馆启幕。本次展览是浙江省文化建设“八项工程”二十周年系列活动,由国际儒学联合会、中国国家图书馆、浙江省文旅厅、杭州市委宣传部联合主办。

展览分为“盛世修典,七阁分藏”“江南三阁,文澜独存”“烽火护宝,文化长征”“系统整理,文脉赓续”“文澜重光,典藏全球”五个单元,以时间为轴,通过系统性的学术梳理和珍贵的文献实物展示,全面回顾文澜阁《四库全书》颁藏杭州、历经劫波、三度补抄、抗战西迁、整理出版、传藏全球的文化传承历程,深刻诠释“文运与国运相牵,文脉同国脉相连”的时代主题。

文化江河

中国自古便有“盛世修典”的文化传统,通过编纂大型类书、丛书来保存典籍、守护文脉、传承文明。三国时期曹丕主持编纂的首部类书《皇览》,以“随类相从”为特征,成为古代文献的百科全书。唐代《艺文类聚》开创“事文合一”体例,诸多珍稀文献得以传世。北宋《太平御览》以千卷规模,集先秦至五代史料,被誉为“类书之冠”。明代永乐年间倾举国之力修纂的《永乐大典》,以3.7亿字手抄本收录典籍七八千种。

清朝最重要也是最知名的文化工程是乾隆年间完成的被誉为“千古巨制、文化渊薮”的《四库全书》。《四库全书》是中国古代规模最大的丛书,丛书和类书是不一样的,类书要将原书打散,再分门别类重新整合,丛书则保持原书原样。不过,《四库全书》也收录类书,按照四部分类法,放在了子部下,有学者统计,《四库全书》在其“收录的3461种、79309卷图书中,65部类书多达7045卷,已接近总卷数的十分之一”。《四库全书》保存了很多珍贵典籍,在修书的过程中,对许多流传于世书籍中的错误作了订正,还从《永乐大典》中辑出了很多重要典籍,如宋苏过的《斜川集》就是四库馆的馆臣周永年从《永乐大典》中辑佚出来的。因此,《四库全书》在典籍的校勘和辑佚工作上具有很大的贡献。

所谓“四库”是指经库、史库、子库、集库。其实在唐朝时,就已经有了四库的名称,沿用至清朝。1773年,也就是乾隆三十八年,官方成立修书机构“四库全书馆”。为确保《四库全书》应收尽收传世典籍,朝廷下旨广征天下藏书家秘本,抄录后原则上退还各家。朝廷为此制定了奖励办法如奖书:进书五百种以上者,赏《古今图书集成》一部;一百种以上者,赏《佩文韵府》一部。

全国各处的书献上来以后,“四库全书馆”馆臣展开编辑工作,将入选书目审阅一遍,整理并确认入选《四库全书》的版本,然后再交付誊录手,用工楷重新抄写。经过极其复杂的过程,一部巨大的书就整整齐齐地修好了,誊录七部,分别放在了七个地方:紫禁城文渊阁、圆明园文源阁、沈阳文溯阁、承德避暑山庄文津阁、杭州文澜阁、扬州大观堂文汇阁以及镇江金山寺内文宗阁。

《四库全书》是对十八世纪及其以前古代学术文化进行的一次大总结,传承了优秀传统文化,延续保存了中华文脉。从它成书之日起,便以代表东方文化的身份获得了世界性地位,“嘉惠学林,功在千秋”。

山东大学讲席教授、文学院院长杜泽逊介绍,明朝修《永乐大典》、清朝修《四库全书》等,都是文化思想的统一工作。这里的统一是多元的,正如我们的民族是多元一体,文化同样是多元一体,不断把文化的各个流脉汇集成大江大河,主流思想就是大一统。“就像司马迁在《太史公自序》里所说的,天下一致而百虑,殊途而同归,这就是文化的格局。中国的典籍可以说汗牛充栋,甚至是无边无沿,穷一人毕生之力不可能读完,那怎么办?就是要抓住主流思想,攻读那些体现主流思想文化的典籍,这成为历代读书人的文化使命。所以,历朝历代,都在做典籍文献的整理工作。而且从今天传世的典籍文献来看,流传下来的经典是以国家级文献为主的。”杜泽逊说。

舍身护典

文澜阁的命运,折射了近代中国历史的坎坷,以及在此艰难时世中中国人对文脉传续的执著。咸丰十一年(1861年),战火席卷杭州,文澜阁阁毁书散。当此之际,杭州藏书家丁申、丁丙兄弟组织人手,冒死抢救出残书八千余册。劫后余生的库书残缺不全,尚不及全书四分之一。于是丁氏兄弟在杭州官民的支持下,开始了补抄的浩大工程。

丁丙自述“旁搜博览,竭数年之心力,择可购之底本购之;所不能购者,则豫借录副;一时不及遍借,则于《简明目录》(即《四库全书简明目录》)下小楷详注某省某郡某某家藏某刊本某抄本,或某局刻某丛书,以待商借”。

丁氏兄弟的藏书楼名曰八千卷楼,八千卷不可谓不多,但与《四库全书》相比仍为少。丁丙按照掌握的线索到处借书,最远借到了广东南海(今属佛山)孔广陶的三十三万卷堂,为此“或函商需时,或祭告备礼,或酬以缣帛,或易以琅函,或裹粮而往僦屋佣抄,或航海而归频年借补”,始终不屈不挠。

经历七年补抄,到光绪十四年(1888年)大体完成。之后,经历1915年时任浙江图书馆馆长钱恂开启的补抄工作、1923年时任浙江省教育厅厅长张宗祥组织的补抄工作,到1924年文澜阁《四库全书》经过三度补抄,最终“涅槃重生”——相比乾隆原抄本内容更全面、面目更真实,具有更高的版本价值和历史文献价值。现场展出的清代樊熙绘制的《文澜补书图》长卷、丁丙与张宗祥的手迹,以及三个时期的补抄本实物,无声诉说着几代学人以文化自觉赓续文脉的卓绝努力。

文澜阁本的补抄,就像一场接力赛一样,功成不必在我,只要接力棒没有掉在地上,总有一天会成功。国家图书馆党委书记、副馆长陈樱介绍,文澜阁《四库全书》历经三次手抄,版本独特,价值较高。此次整理出版工程,既能传承代代文人志士舍身守护典籍的爱国史诗,又能为四库学和相关学术研究提供文献基础。

如果说三次补抄是文脉的“修复”,那么抗战西迁就是一场以生命为代价的“守护”。1937年全面抗战爆发后,浙江图书馆馆长陈训慈、浙江大学校长竺可桢等仁人志士,为守护国宝,毅然决定将库书西迁。其悲壮历程,震撼人心。详实的西迁路线图、珍贵的历史照片(如贵阳地母洞藏书旧影)、陈训慈《运书日记》手稿以及当年转运库书的书箱仿品等,生动再现了这场中外文献史上罕见的“文化长征”,谱写了一曲知识分子以生命守护文明的壮丽诗篇。

屡经离乱,原本七阁的《四库全书》损毁一半。如今,在中国国家版本馆中央总馆,设立了“渊溯津澜——《四库全书》文瀚合璧”古籍库展,首次合璧同台展示文渊阁、文溯阁、文津阁、文澜阁《四库全书》部分真本与仿真影印版本。《四库全书》抄写完成后的合璧同台堪称文化盛举。一部《四库全书》的命运,镌刻着国富民强对文化传承的深远影响。

涅槃重光

文运与国运相牵,文脉同国脉相连。这一命题在人类文明的长河中反复得到印证。在浙江省委、省政府的统一部署下,浙江省文化建设“八项工程”统领下的文澜阁《四库全书》整理出版工程得以顺利进行。这项由杭州出版集团、浙江图书馆等联合实施的大型文化工程,历时二十年,既延续了前人的护书精神,又彰显了新时代的文化自信。

当我们凝视岁月长河中保存至今的文澜阁,翻阅影印出版的文澜阁《四库全书》,感受到的正是一个民族对文明的敬畏与守望。

2004年8月,杭州出版社启动文澜阁《四库全书》整理出版工程前期准备工作。2006年9月,该工程被列为浙江文化研究工程文献整理类重大项目。2015年5月,文澜阁《四库全书》影印精装本全部印制完成。如今,文澜阁《四库全书》影印本已入藏中国国家版本馆中央总馆、中国国家图书馆、国际儒学联合会、山东曲阜孔子博物馆、湖南大学岳麓书院“中国四库学研究中心”、美国斯坦福大学东亚图书馆、美国加州大学伯克利分校东亚图书馆、英国贝尔法斯特女王大学图书馆等海内外多家藏书机构,未来还将遍藏五大洲,这是中华文化走向世界的又一壮举,为海外汉学研究提供了珍贵的文献资料,成为中华文脉赓续和中外人文交流的重要见证。

在全球化的今天,文化交流与融合成为了时代潮流。作为中华文明极为珍贵的传世版本,文澜阁《四库全书》通过影印出版,化身百千、典藏全球,持续发挥着保藏和传承中华文明的重要功能。文澜阁《四库全书》从战火中的“文化孤舟”成长为全球化的“文明方舟”,是我们书写的文明传承的当代篇章,也是对构建人类命运共同体的文化回答。巍巍华夏、壮丽河山,数千年传承不息、一代代薪火相传,文明“亘古亘今”,民族“日新又新”,这份穿越时空的文化接力,必将让中华文脉万古流淌,让中华文明之光持续照亮人类精神家园。

https://news.sina.com.cn/c/2025-11-21/doc-infycinm9093449.shtml