来源:电商天下

作者 I 陈泽

事发突然,胖东来高层有大变动!

于东来卸任总经理

如果说这个时代的零售神话有名字,那一定叫“胖东来”。

这家总部位于许昌的超市,不靠资本烧钱、不玩价格战,却连续多年在舆论中屹立不倒,成为“零售界天花板”的存在。

而就在近日,一组特殊的工商信息变更,再次把这家商超送上热搜。

企查查显示,许昌市胖东来商贸集团有限公司的工商登记信息更新,于东来不再担任总经理职务,但仍保留董事长和经理身份;

与此同时,包括常玉庆、郭军涛等人在内的五名董事退出,

新增房亚军为董事,冯延军任监事会主席,王慧任财务负责人,菅凯歌任监事。

突如其来的高层换血,无疑引起了外界的猜测;

但在电商参考看来,与其将之解读为高层“换岗风波”,不如说是企业从创始人主导向制度化运营的过渡。

在多数企业拼命强调“掌舵人定江山”的环境下,于东来显然选择了另一条路:

他反复强调不做盲目扩张,甚至在今年3月喊出“销售额要控制在200亿以内”,理由是“增长太快员工就得加班,会违背最初价值观”。

然而现实却是,胖东来“控分失败”了。

据官网数据披露,截至目前,胖东来今年销售额已突破205亿元,较去年的169亿同比增长超20%。

于东来对此也颇为无奈。

就在上个月,他在一次公开演讲中称:“现在胖东来是一个怪胎,不正常,门口还要铁栏杆排队,哪还有当初想象的温馨与浪漫?”

这并非自谦,而是事实——

在别的零售企业还在绞尽脑汁“引流”“增效”的时候,胖东来的门口每天挤满了主动来“朝圣”的消费者。

不仅如此,于东来还提到,胖东来目前没有贷款,账上有41亿元资金。

显然,在如今零售业资本运作泛滥、资金链紧张的普遍背景下,胖东来“零负债”的含金量无需多言。

超高福利,让招聘爆满

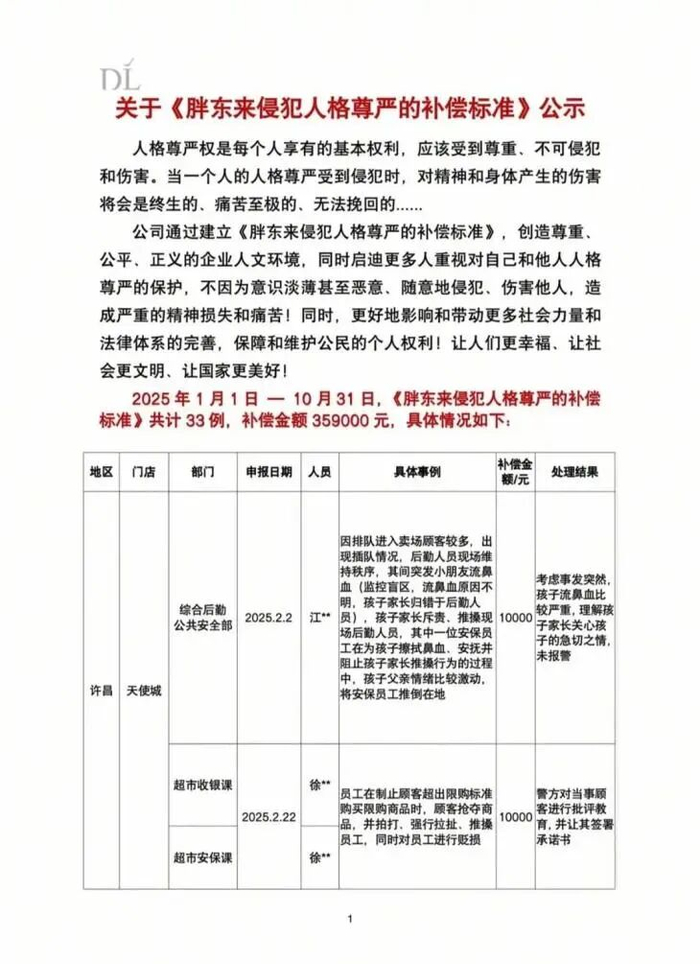

值得一提的是,就在11月17日,胖东来官方账号才公示了《胖东来侵犯人格尊严的补偿标准》。

在《标准》中,胖东来列举了截至今年十月底、共计33名员工被侵犯人格尊严的案例,并披露:

企业对这些员工的总补偿金额达35.9万元。

不仅对言语恐吓、歧视、侮辱行为进行经济赔偿,甚至连“精神伤害”都被细化为可量化的补偿标准——

这在国内,堪称稀有。

也难怪网友直言:“胖东来不仅是零售业的白月光,更是职场界的一束光。”

在电商参考看来,正是胖东来的“另辟蹊径”,才促成了今天的成功:

在行业都将成本转嫁给员工时,它反其道而行之,把尊严变成了成本,把制度做成了温度。

而这样的温度,也为胖东来公开招聘的火爆埋下了伏笔。

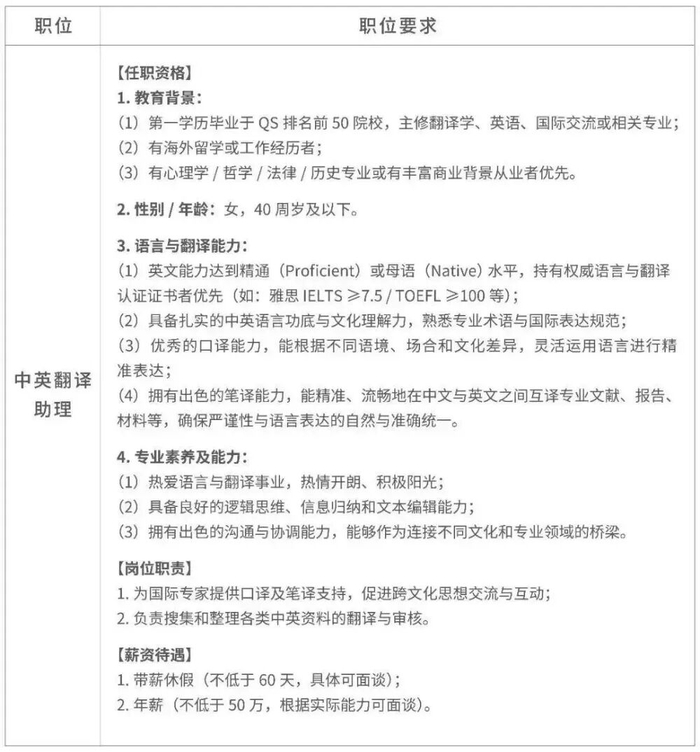

就在两天前,胖东来刚刚截止了对于中英翻译助理的公开招聘。

据公示信息,该岗位要求应聘者为第一学历是QS排名前50大学的海归女性、40岁以下、英语近母语水平、最好还懂心理学、哲学、历史或法律。

而薪资待遇则极具吸引力:年薪不低于50万元,带薪休假不少于60天,具体还可以面谈。

而再把时间线倒退回今年8月——

彼时新乡胖东来开放三胖门店招聘900人,在开放投递后,系统一度因火爆而崩溃;

短短45分钟,官网就显示所有岗位接收的有效简历数量均已达到岗位要求,报名通道关闭。

根据官网数据显示,本次招聘系统注册信息13.2万人,提交简历达8.3万。

或许很多人并不是真的想当收银员、理货员,而是想进一家尊重员工、充满人情味的公司。

于东来,正在“后撤”

胖东来现有的一切的背后,当然绕不开一个人——于东来。

从90年代创业,到如今年营收超200亿,于东来一直是这个企业的灵魂人物。

可如今,他却在一步步“让权”。

从不再担任总经理,到渐渐淡出一线管理;

从现场喊话“我个人不伟大,伟大的是企业价值观”,到一次次公开演讲中强调“要靠团队、靠机制、靠文化”……

他在用行动告诉所有人:企业不是英雄主义的舞台,而是制度和人的结合。

我们必须承认,在中国企业家的范式里,“创始人等于品牌”的模式依然根深蒂固;

他们既是掌舵者,也是代言人,更是唯一标准的制定者,但在胖东来,这种个人神话正在被稀释。

尤其是在一系列高管变动之后,管理层结构开始变得更加多元且专业化。

这不是“内斗”或者“掏空”的前奏,而是“权力去中心化”的具体操作。

或许,这才是胖东来最值得称道之处:它不是靠于东来一个人,而是靠一整套能复制、能延续的价值系统。

它的运营理念、文化机制、员工尊重、客户体验,逐步内嵌到组织体内,并能随着领导者的淡出而继续生长。

在电商参考看来,这才是一家企业的真正成熟。

这也解释了为何“胖东来不能复制”成为普遍共识,因为市面上有太多企业只想复制结果,却不愿沉下心做文化和制度的积淀——

而胖东来,正是在反复强调“慢一点”“别那么卷”的过程中,站稳、扎根。

电商参考认为,胖东来不仅是在重新定义超市,更是在刷新“好企业”的含义。

在这个讲究效率、利润、规模的时代,它用“不扩张”告诉我们什么叫成长;

用“不给压力”讲述了如何管理;用“不给承诺”兑现了最好的人情味。

所以当我们看到于东来“卸任总经理”,不妨也把它看作一次真正意义上的“企业去人格化”尝试——

真正让一家企业,变成值得托付人生的组织体,而非某个“创始人个人意志”的延伸工具。

这,或许才是胖东来最大的成功。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。

https://finance.sina.com.cn/cj/2025-11-20/doc-infxzzsy0801209.shtml